長江,亞洲第一長河,中華文明的母親河。

長江中下游地區,匯聚著繁華與富庶,也沉積著吉祥與安寧。

吉安,就是這片沃土上的歷史文化名城。她位於江西省中西部,古稱廬陵。長江、贛江兩條江流,標定了吉安的位置所在。公元前221年,秦始皇統一中國,實施郡、縣制,設天下三十六郡,始置廬陵縣。吉安之名則始於元初,取吉水、安福兩縣之名的第一個字,寓意吉泰民安。這裡東、西、南三面山巒起伏,隨贛水北去,山勢漸緩。這就是廣袤豐腴的吉泰盆地。滔滔贛江,自南向北,從吉安腹地穿過,匯入鄱陽湖,並注入長江,匯入東海,融入太平洋。井岡山、武功山、青原山和贛江,這「三山一江」守護著吉安這塊廣袤的土地,形成了山水廬陵得天獨厚的山川形勝。江河奔湧,群峰疊翠,吉安穿過歷史的煙雨風雲,以更加昂揚的姿態奮進新徵程。

江南望郡

吉安境內,蜀水、禾水、瀘水、遂川江、烏江、瀧江等眾多贛江支流,如葉脈舒展分佈。獨特的地理、充沛的雨量、網布的河川,讓這裡自古以來就成為安居之地。

史書稱「自江而南,吉為富州」。千百年來,吉安一直是富庶的江南糧倉,每當水稻收割的季節,遍地金浪翻滾,一片豐收景象。因此,吉安又被稱為金廬陵。

在古代,糧食生產的多少,往往是評判一個地方經濟是否發達的重要標準。北宋時朝廷官府的糧食主要靠江南提供,每年漕糧600萬石左右,江西供糧120萬石,其中吉州近50萬石,占江西的三分之一以上,是名副其實的國家「大糧倉」。

金廬陵,地上是看得見的稻穀飄香,地下也深埋著罕見的寶藏。

新干縣大洋洲商代大墓是中國南方地區發現的保存形態最完好的商代城址之一。經過考古挖掘,墓中先後出土青銅器484件,數量之大、品種之多,為江南出土青銅器之最。這些青銅器的數量超過了殷墟,製作工藝幾乎與三星堆相媲美。新干大洋洲商墓出土的這些青銅器物中,還有犁、耒、耜、鐮、鑊等用於農業、手工業的青銅工具127件,種類豐富,又符合江南地區的耕作特點。其中有大量的青銅犁和青銅鐮,實屬稀世珍品。新干商代青銅器群的發現,是繼河南安陽殷墟、四川廣漢三星堆之後,又一震驚世界的重大考古發現,也是我國南方考古的重大突破,修正了所謂的「商文化不過長江」的說法。

中國是世界第一灌溉大國,也是歷史最悠久的灌溉古國,擁有類型豐富、數量眾多、仍在發揮灌溉功能的水利工程。泰和縣槎灘陂就是其中的重要代表。公元937年,南唐金陵監察御使周矩及其兒子周羨,在泰和縣牛吼江大角度轉彎後的水流緩慢處攔河築壩,壩頂高度略低於河岸。枯水期時,陂壩可以有效地將江水聚集後引入下游的灌溉渠網。洪水期時,陂壩隨著水位上漲沒入水下,大量的江水就從壩上溢出進入老河道,使槎灘陂具備了防洪減災的功能。2016年,槎灘陂被列入世界灌溉工程遺址名錄。時至今日,仍灌溉泰和縣、吉安縣4萬多畝良田,被譽為「江南都江堰」,是贛江沿線的重要水利工程。

精妙的水利工程解決了農田的灌溉、防洪問題,促進了當地農業的發展。在吉安市有禾山、禾水、禾源、禾市、禾埠等眾多帶「禾」字的古地名延用至今,印證著吉安稻作文化的悠久歷史。

北宋農學家,吉安市泰和縣人曾安止撰寫的《禾譜》,更顯示出當時農業技術在吉安地域已經非常成熟。《禾譜》中詳細記載了吉泰盆地50多種水稻品名、耕作及管理方法,促進了水稻栽培技術的推廣,影響深遠,對研究中國水稻栽培歷史以及宋代糧食生產都有重要意義。時光流轉,今天的稻田耕作技術,與曾安止寫作《禾譜》的年代相比,有了翻天覆地的變化。越來越多的產糧大戶出現在吉安。這座曾被譽為江南糧倉的城市,今天依然是國家糧食安全的堅實保障,踐行著把中國人的飯碗牢牢端在自己手中的鏗鏘誓言。

宋代時,地處贛江與禾水河交匯處的永和鎮,作為「船舶大小總相宜」的天然良港,曾出現「民物繁庶,舟車輻輳」的繁榮景象。永和因土而生窯,因窯而成鎮。吉州窯便坐落於此。早在一千多年前,吉州窯就由海上絲綢之路遠銷海外,譽滿世界。吉州窯創燒於晚唐,興於五代,極盛於兩宋,是中國古代一座極負盛名的綜合性民間窯場。至今,還留有本覺寺嶺、茅庵嶺等24座窯包,是目前世界規模最大,保存最完整的古窯遺址群之一。走進吉州窯博物館,大量遺跡中出土的瓷器和窯具,在燈光的映照下,熠熠生輝。人們駐足、欣賞,彷彿穿越回千年之前,感受這些陶瓷重器被賦予的生命的力量。

發達的水運交通,更為這座城市帶來了繁榮的經濟。自隋唐至清朝後期,在一千餘年的悠悠歲月中,贛江一直是溝通祖國南北交通的大動脈,被稱作黃金水道。隋朝京杭大運河開通後,贛江溝通南北的交通地位得以凸顯,這條水運大動脈和繁忙的漕運使吉安迎來了空前的繁榮。吉安,是連接這條南北大動脈之上的重要一環。唐宋之際,吉州城名列全國32個中心城市之一。吉州窯瓷器、遂川狗牯腦茶葉、泰和烏雞、安福火腿、井岡煙筍、井岡茶油、吉安薄酥餅、吉水腐竹、峽江米粉、永豐菊花石等等,從這裡踏上出發的旅程。

吉州的富庶繁華,給見多識廣的徐霞客同樣留下了深刻的印象。他在自己的《江右日記》中寫道:「十里闤闠,不減金閶也。」意思是這裡的繁華不亞於蘇州。北宋時,唐宋八大家之一的蘇東坡,64歲從貶謫地海南儋州赦免返回途中路過吉州城,這裡的繁華讓他不禁發出「此地風光半蘇州」的感慨。悠悠贛江水,千百年流淌不息,賦予這方土地靈動的韻味,滋養著這裡的萬千人民。

文脈千年

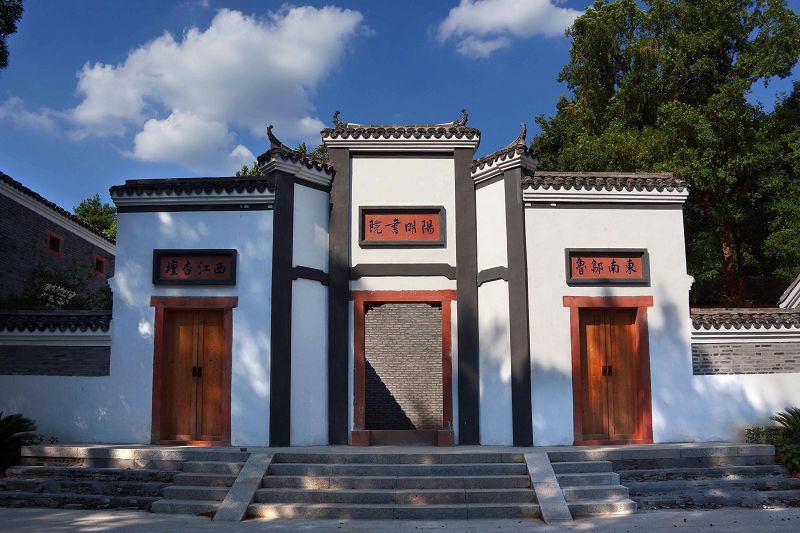

文化,傳承中華民族生生不息的精神;歷史,鑄就華夏兒女自強自信的品格。探究發源於吉安大地上的廬陵文化,也是在追尋中華民族的文脈。悠久的歷史和璀璨的文化,是吉安的鮮明底色。書院、家祠,一座座時而沉靜,時而熱烈的建築,散落在吉安大地,歷經千年不改的,是那琅琅的讀書聲,那寒窗苦讀的倩影。千年文脈,鐫刻在吉安這方沃土上,也深深地印刻在吉安兒女的心中。

在中國文化的發展歷程中,書院是極其醒目的地標。作為江西三大書院的白鷺洲書院,宛若一顆晶瑩的綠翡翠,鑲嵌在廬陵文化的卷軸上。白鷺洲書院作為跨越800年還「活著」的古老書院,至今「絃歌不絕,學脈延綿」。書院至今仍留存宋代的泮池,明代的古吉台、永堤,清代的雲章閣、風月樓、泮橋以及民國建築中山院等。唐末至五代十國,全國共新建書院52所,這其中,吉安就佔了5所,這些書院都是當地的飽學之士自己籌資興建的。據統計,自唐末至明清,吉安有文獻記載的書院500多所。一座座書院,為廬陵學子們提供授業解惑之所,共同成就了吉安良好的學風,以及光耀歷史的科舉文化。

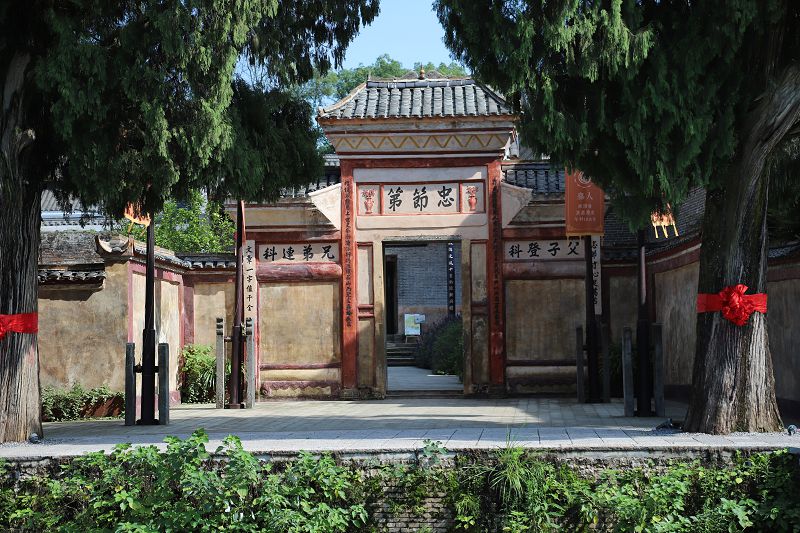

「三千進士耀華夏,文章節義寫春秋」,這句流傳在吉安人嘴邊的俗語,是對廬陵文化的高度概括。從北宋初年至清光緒二十九年改學堂制,歷經900多年吉安歷代考取進士之人超過3000名,其中狀元17位、榜眼16位、探花16位,佔到科舉大省江西全省的三分之一。「經世致用,胸懷天下」的鏗鏘誓言,訴說著從吉安走出去的士子們的自信與豪邁。

明代初年,解縉與長兄解綸、妹夫黃金華一起到金陵參加科舉,殿試後三人同時中榜,書寫了「一門三進士,兄弟同登榜」的壯舉。1405年,明成祖朱棣命人重修《文獻大成》,這就是千古名著《永樂大典》。這部世界文化的瑰寶,主持撰修者就是時年36歲的吉安府吉水縣人解縉。「一門三進士,隔河兩宰相,五里三狀元,十里九布政,九子十知州」的民謠,道不盡古廬陵的文風鼎盛!

千年延傳的文脈浸潤著吉安每頁歷史,沐浴著市井鄉野,形成了具有地域特色的文化現象。從古至今,這裡走出了一大批歷史名人,有開創宋、明中興局面的宰相周必大、楊士奇,思想家南宋歐陽守道,明代羅欽順、鄒守益、何心隱,文學家有北宋歐陽修,南宋楊萬里、劉辰翁,現代的中科院院士王梓坤、歐陽自遠等,正是他們托起了特色鮮明的「廬陵文化」。廬陵文化不僅是吉安這片沃土上的精神符號,也是中華民族優秀文化的生動寫照。

醉美畫卷

去吉安感受那方神山聖水,你一定會被大自然對它的慷慨賜予陶醉。井岡山、青原山、東固山、玉笥山、武功山——每座山都是那樣的神聖;贛水、禾水、瀘水、恩江、蜀水——哪條水都是那樣的聖潔。山的巍峨挺拔盡顯吉安男人的剛毅,水的婀娜柔情恰似吉安女子的風韻。隨便走近一個古村落,都會有百歲香樟醉人的芳香;隨便走進一個小山莊,都會有山環水繞、碧水青山的愜意和震撼。「望得見山、看得見水、記得住鄉愁」,在這裡悄然變成現實。綠夢如詩,築就了江南望郡的理想家園。憶往昔崢嶸歲月,吉安全境皆蘇區;看今朝紅土聖地,吉安全境盡景區。文化古跡和革命遺跡相互映襯,自然風光和人文景觀融為一體,全景旅遊、全域旅遊構成了吉安旅遊觀光的獨特優勢。

廬陵文風盛江右,古村遺韻耀河山。青原區渼陂古村沿富水河漸次鋪展開,「一溪雲水幻成詩」;367棟各具特色的明清建築,向中外來客低吟悠遠綿長的美麗與輝煌。1萬多棵大大小小樟樹掩映下的吉州區釣源古村,150多幢明清建築,幢幢皆可見八卦圖形,或嵌顯於門楣,或鏤刻於窗欞,或雕飾於床架,堪稱江南民居博物館。富田、燕坊、蜀口洲、盧家洲——這些雅韻深深、古意悠悠的中國歷史文化名村名鎮,像歷史這位時間老人不經意撒落在古廬陵大地上的瑰寶,歷經千年風雨,仍然熠熠生輝。

萬安、泰和、永豐、吉水、峽江等國家級、省級風景名勝區更是聞名遐邇。這裡奇峰聳峙、怪石林立,你不能不驚歎於「老天爺」的鬼斧神工;這裡清幽靜雅、峰巒疊翠、草木繁茂,你不能不感恩於大自然的慷慨饋贈。登「中國福山」安福羊獅幕,俯瞰雲海霧濤飛瀑流泉,激發海內外遊客多少豪情;臨遂川南風面營盤圩,仰觀國際鳥道候鳥遷徙,令中外環保志士感歎萬分。吉安全市水質和空氣質量全年保持在國家二類標準以上,森林覆蓋率近七成,全境入選「全國生態保護與建設示範區」。財政收入和城鄉人均收入連年增長,一個幸福、美麗、現代化的吉安呼之欲出。

煙火人間

獨特的自然風景和人文景觀可以給予人審美和愉悅,淨化人的心靈。而民以食為天,舌尖上的美妙感受定然也不會辜負腳步的匆忙,甚或由此能夠更加讀懂一座城市的深厚底蘊。曾經「商賈負販遍天下」的吉安,當然也是美食天堂。

每個人總會透過自己的味蕾,喚醒根植於靈魂深處的記憶。而廬陵風味的淵源,來自吉安這座千年歷史文化古城的基因密碼。萵麻炒黃鱔、糖炒米果、廬陵春卷、泥鰍鑽豆腐、永新血鴨……吉安美食正讓天涯海角遠遊的吉安人和初識古廬陵的「老饕」們,洞開味覺新世界。廬陵風味裡的煙火人間,將會告訴你為何「這裡很吉安」。

田侯路歷史文化街區,古色古香的街道,充滿了生活的氣息。吉水上下老街,保留著傳統建築風格和市井文化。峽江金坪民族風情小鎮,匯聚了多民族文化精粹。央視《舌尖上的中國》《三餐四季》鏡頭下的吉安美食,令人垂涎欲滴:品嚐遂川板鴨的醇厚、萬安魚頭的鮮美、永豐霉菜的獨特、安福火腿的醇香。到過吉安的朋友都說,吃在吉安享口福、游在吉安飽眼福、住在吉安全家福、投資吉安更幸福。

三千進士冠華夏,滿朝文武半廬陵。讓我們從贛江兩岸一曲稻花香開始,從吉州城裡聚德祥糕點的半山夕照開始,從毛澤東與賀子珍簡樸婚禮上的幾塊栗子豆腐開始。攜一壺「開壇千家香、舉杯萬人醉」的吉安冬酒,走進歐陽修魂牽夢縈的故鄉,楊萬里「小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上頭」的湴塘東園,文天祥衣袂飄飄書聲朗朗的白鷺洲書院……井岡山上的「有鹽同鹹、無鹽同淡」,以及尋常巷陌萬家燈火裡,令無數天涯遊子垂涎欲滴的一碗吉安炒粉。

在農家樂裡上一盤永和豆腐,從「巍巍城郭闊,廬陵半蘇州」裡,觸摸蘇東坡的襟抱;在惶恐灘邊來一盆萬安魚頭,從「青山遮不住,畢竟東流去」中,懷想當年辛棄疾的家國之悲;在快閣亭前吃一餐泰和早酒,從「落木千山天遠大,澄江一道月分明」間,冥思黃庭堅的「作夢中夢,悟身外身」……一道美食,就可以邂逅詩與遠方。吃貨們誓言要將「養在深閨人未識」的吉安,掀起蓋頭來。

千里贛江,五百里井岡,見證了古老的吉安風雲變幻。

金色廬陵,千百年文脈,積澱出嶄新的吉安青春活力。

廬陵文化,是這方靈山秀水孕育出來的文化瑰寶,是中華優秀傳統文化的重要組成部分。如今這片土地仍以山水為墨,文化為骨,續寫屬於吉安的新篇章。